Die Schatten der Heimerziehung: Eine biographische Aufarbeitung

Diese Biografie beleuchtet die zutiefst erschütternden Erfahrungen des Autors und seines Bruders während ihrer Unterbringung in zwei evangelischen Kinderheimen in Deutschland in den 1950er Jahren. Die detaillierte Schilderung der Erlebnisse bietet einen kritischen Einblick in die damaligen Zustände und deren weitreichende Konsequenzen.

Kernthemen und Kritikpunkte der Biografie

Die persönlichen Erzählungen der Brüder verdeutlichen mehrere zentrale Kritikpunkte und Problemfelder der damaligen Heimerziehung:

- Systematischer Missbrauch: Die Biografie dokumentiert systematischen physischen und psychischen Missbrauch, einschließlich Schlägen, Demütigungen, Isolation und der erzwungenen Einnahme von Erbrochenem. Diese Praktiken offenbaren ein institutionalisiertes System, das Kindern erhebliches Leid zufügte und ihre grundlegenden Rechte missachtete.

- Mangelnde Aufklärung und Verantwortungsübernahme: Es wird deutlich, dass die beteiligten Institutionen, insbesondere die evangelische Kirche als Träger, wenig Bereitschaft zeigten, die Vorfälle umfassend aufzuklären und Verantwortung zu übernehmen. Auch die Aufsichtsbehörde, die Provinzialverwaltung und deren Nachfolger der LVR haben solche Vorgänge in den Heimen selten unterbunden. Die Vernichtung oder das Verschwindenlassen von Dokumenten erschwerte die Beweisführung für die Betroffenen erheblich, während die Täter weitgehend ungestraft blieben. Dies unterstreicht die asymmetrischen Machtverhältnisse, mit denen sich die Betroffenen konfrontiert sahen. Alle angeschriebene Archive:

Diakonissen-Mutterhaus KINDERHEIL e.V., Bad Harzburg

Sehr geehrter Herr S., - wir haben selbstverständlich Ihre Mail erhalten. Unsere Recherchen haben leider nichts konkretes ergeben. Wir haben hier im Mutterhaus keinerlei Unterlagen aus diesem Kinderheim. Unsere Schwestern haben nur wenige Jahre nach Kriegsende bis wahrscheinlich 1964 dort gearbeitet. Leider sind diese Schwestern inzwischen verstorben. (was nicht stimmte- Schwester haben geantwortet.)

Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland

https://afz.lvr.de/de/archiv_des_lvr/archiv_des_lvr_1.html

Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth

https://stiftungsarchive.de/archive/718 - Archiv des Oberbergischen Kreises als Träger des Kreiskinderheims in Waldbröl

https://www.obk.de/cms200/kultur_tourismus/kreisarchiv/ - Ich habe alles bemüht:

- Landesarchiv: keine Infos vorhanden.

- Kreis Gummersbach: keine Unterlagen mehr vorhanden

- Stadt Waldbröl, Jugendamt: in den Unterlagen nichts zu finden

- Ev. Kirche Waldbröl: keine Info vorhanden

- Freie ev. Kirche Waldbröl, keine Infos vorhanden

- Diakonie RWL, keine Akten

- Langzeitfolgen von Traumatisierung: Die Erzählungen betonen die tiefgreifenden und lang anhaltenden psychischen sowie sozialen Folgen der Heimerziehung, wie chronische Angstzustände, Vertrauensstörungen, soziale Anpassungsschwierigkeiten und die Unfähigkeit, über emotionale Themen zu sprechen. Die Notwendigkeit jahrzehntelanger Nacharbeit zur Kompensation dieser Defizite wird eindringlich dargestellt.

- Kritik an der Rolle der Kirche: Die evangelische Kirche wird kritisch hinterfragt, da sie als Träger der Heime eine Erziehungspraxis legitimierte, die religiösen Drill mit Gewalt verband. Der Autor beschreibt, wie religiöse Rituale und Lehren als Instrumente der Unterdrückung missbraucht wurden, was bei ihm eine nachhaltige Abneigung gegenüber organisierter Religion hervorrief.

- Defizite in der Fürsorge: Neben dem direkten Missbrauch werden auch gravierende Mängel in der grundlegenden Fürsorge aufgezeigt, darunter unzureichende Ernährung, mangelnde Hygiene (z.B. nur einmal wöchentliches Baden, primitive Toilettenanlagen) und eine unzureichende Gesundheitsversorgung, insbesondere im Bereich der Zahnhygiene, die zu lebenslangen Problemen führte.

- Entzug von Bildungs- und Entwicklungschancen: Die Biografie beschreibt, wie Begabungen der Kinder nicht erkannt oder gefördert wurden; stattdessen stand das Auswendiglernen religiöser Texte im Vordergrund. Schwächen wie Legasthenie blieben unbehandelt, was die Bildungsentwicklung der Kinder massiv beeinträchtigte und spätere aufwendige Nacharbeit erforderte.

- Zwangsarbeit und fehlende kindgerechte Umgebung: Die Kinder wurden zu umfangreichen Arbeiten im Heim, auf Feldern und im landwirtschaftlichen Betrieb des angegliederten Gutshofs herangezogen, was über das übliche Maß an Mithilfe im Haushalt weit hinausging. Die Beschreibung des Probsthofs als „Kinderknast“ und die strikte Isolation der Kinder von der Außenwelt unterstreichen die fehlende kindgerechte Umgebung.

Die Biografie leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte der Heimerziehung in Deutschland und fordert eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die in diesen Einrichtungen begangen wurden. Sie ist ein Plädoyer für die Anerkennung des Leids der Betroffenen und die Notwendigkeit einer umfassenden Wiedergutmachung.

Acht Jahre Heimerziehung: Eine späte Rechenschaft (gemeinsamer Bericht der Brüder – Thomas S.)

Jenseits der Sechzig beginnt die Zeit der Rechenschaft. Pläne lassen sich nicht länger aufschieben, Versäumnisse immer seltener nachholen, und Versprechen müssen eingelöst oder für immer gebrochen werden. Die Psychologie lehrt uns, dass in diesem Alter jahrzehntelang gehütete Lebenslügen aufbrechen können, Traumata ins Bewusstsein drängen und verschüttete Ängste wieder zum Vorschein kommen.

Das Thema meiner Heimerziehung wurde in den Medien und im Gespräch mit meinem Bruder Ernst immer drängender. Die Erinnerungen daran wurden stärker, ich konnte mich ihnen immer weniger entziehen. Auch für mich ist es an der Zeit, mich mit diesem Teil meiner Geschichte auseinanderzusetzen – doch will ich das wirklich?

Soll ich mit Heimleitern, Sozialarbeitern, Diakonissen, Nonnen, Pfarrern oder Priestern sprechen? Das sind Menschen, die nie wirklich mit mir geredet haben; von ihnen habe ich nur Anweisungen erhalten. Sollen sie, die sich für ihre Pädagogik rechtfertigen müssten, mich umgekehrt zu Erklärungen auffordern? Soll ich Entschuldigungen von Leitern und Vertretern von Institutionen entgegennehmen, die gleichzeitig Täter abschirmten und in ihren Archiven nichts mehr über mich finden können? Soll ich Nachweise gegenüber jenen erbringen, die Unterlagen verborgen halten oder diese angeblich nicht aufbewahren konnten?

Mein Bruder hat versucht, unsere Heimexistenz und unser Leid durch Dokumente zu belegen. Das Ergebnis: Bis heute ist nach intensiven Nachfragen an vielen Stellen nicht einmal unser formaler Aufenthalt in den Heimen belegbar. Die Heime, die uns nie ein Zuhause waren, sind abgerissen. Die Dokumente wurden ausgelagert – wohin, wann und von wem sie letztendlich vernichtet wurden, ist nicht zu erfahren. Namen von Kindern, die das gleiche Schicksal erlitten haben, werden nicht genannt oder sind angeblich unbekannt. Ein ernsthaftes Bemühen um wirkliche Aufklärung ist nicht erkennbar. Nur durch sekundäre Dokumente wie Zeugnisse lässt sich der Heimaufenthalt glaubhaft machen. Wir als Brüder können unser Schicksal bezeugen; schwer hat es derjenige, der im Heim alleine war.

Es ist eine immense Herausforderung, sich mit mächtigen und reichen Institutionen auseinanderzusetzen – ein asymmetrisches Machtverhältnis –, die offensichtlich kein echtes Interesse an Aufklärung haben. Aus Sicht der Akten existieren wir mit unserer Heimbiografie nicht mehr. Doch wir als Brüder existieren noch – und damit auch unsere Geschichte. Deshalb möchte ich uns, meinen Bruder und mich, vorstellen und Auszüge dieser Geschichte erzählen.

Unsere frühen Jahre und die Einweisung ins Heim

Mein Bruder, Ernst Christoph S., wurde 1948 in Gummersbach geboren. Ein Jahr und acht Tage später kam ich, Thomas S. 1949 ebenfalls in Gummersbach zur Welt. Unser Vater war kriegsversehrt, ein Arm amputiert, und arbeitete anfänglich als kaufmännischer Angestellter, später als Handelsvertreter. Er wurde auf dem Schwarzmarkt in Köln aufgegriffen und musste ins Gefängnis. Unsere Mutter war nicht berufstätig. Die Ehe meiner Eltern wurde bereits 1950 geschieden, und unsere Mutter musste uns alleine durchbringen.

Im Alter von fünf Jahren kamen mein Bruder und ich in das Kinderheim „Evangelische Probsthofschule“ in Niederdollendorf (Träger Diakonie Kaiserwerth). Wer für die Einweisung zuständig war, ist heute nicht mehr zu ermitteln. Der Probsthof war ein Kinderheim mit angeschlossener Grundschule.

Niederdollendorf: Ein mystischer Schleier der Kindheit

Für Kinderaugen kann ein Ort wie Niederdollendorf, eingebettet in eine so geschichtsträchtige und naturnahe Umgebung, tatsächlich eine fast mystische Aura annehmen. Es ist, als würde ein feiner, unsichtbarer Schleier über dem Dorf liegen, der die Fantasie beflügelt und gewöhnliche Dinge in außergewöhnliche Abenteuer verwandelt.

Der Rhein: Pulsader der Legenden

Der Rhein, der direkt an Niederdollendorf vorbeifließt, ist nicht nur ein Fluss, sondern für Kinder oft eine lebendige, atmende Kreatur. Er ist die unberechenbare, glitzernde Straße, die Schiffe wie geheimnisvolle schwimmende Städte vorbeiziehen lässt. Aber mehr noch, er ist der Hüter alter Geschichten. Stellt euch vor, wie ihr am Ufer saßt und das tiefe Rauschen des Wassers nicht nur als Geräusch, sondern als das Flüstern uralter Geister und versunkener Nixen wahrgenommen habt. Vielleicht habt ihr euch vorgestellt, wie der Drache, der einst auf dem Drachenfels hauste, seinen Durst aus diesem Strom stillte, oder wie die goldenen Schätze der Nibelungen in seinen Tiefen ruhen und darauf warten, von mutigen Entdeckern geborgen zu werden. Der Rhein war nicht nur ein Fluss, er war der Anfang und das Ende unzähliger unsichtbarer Pfade, die in eine Welt voller Heldentaten und Mysterien führten.

Der Drachenfels: Thron des Unbekannten

Der Drachenfels, der sich majestätisch im Hintergrund erhebt, ist der unumstößliche Kern dieses kindlichen Mysteriums. Er ist nicht bloß ein Berg, sondern ein Ort voller Geheimnisse, wo die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen. Für euch Kinder war er wahrscheinlich der düstere und zugleich verheißungsvolle Sitz eines längst vergangenen Drachens. Die zerklüfteten Felsen und die alte Burgruine luden dazu ein, sich vorzustellen, wie der Drache hier einst wachte, sein feuriger Atem die Bäume versengte und sein Brüllen durch das Tal hallte. Jeder Schatten, jede Höhle und jeder verwunschene Baum auf dem Drachenfels konnte ein Hinweis auf seinen ehemaligen Unterschlupf oder sogar auf einen verborgenen Schatz sein. Er war der Ort, an dem ihr nicht nur gespielt, sondern euch auch in die Rolle von Siegfried oder anderen Drachenbezwingern versetzt habt, stets auf der Suche nach dem nächsten Geheimnis, das der Berg vielleicht preisgibt

Der Schatz der Nibelungen: Die unsichtbare Verheißung

Und dann ist da noch der Schatz der Nibelungen, der im Hintergrund lauert – die ultimative Verheißung, die alles noch mystischer macht. Auch wenn er unsichtbar ist, ist seine Präsenz doch überall spürbar. Die Vorstellung von unermesslichem Gold und Edelsteinen, die irgendwo in der Gegend vergraben liegen, beflügelt die Fantasie ungemein. Jeder Spaziergang, jeder Stein, den ihr umgedreht habt, und jedes ungewöhnliche Geräusch konnte ein Hinweis auf diesen verborgenen Reichtum sein. Es war das ultimative Abenteuer, das immer in der Luft lag, eine ständige Einladung, die Augen offen zu halten und nach Zeichen zu suchen. Der Schatz der Nibelungen war nicht nur materieller Reichtum, sondern das Versprechen von Wundern, die nur darauf warteten, von euch entdeckt zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Niederdollendorf für uns Kinder ein Ort war, an dem die Natur, die Geschichte und die Mythologie auf magische Weise miteinander verwoben waren. Es war ein Spielplatz, der nicht nur aus Gras und Bäumen bestand, sondern aus Geschichten, Legenden und der unendlichen Kraft eurer eigenen Fantasie. Ein wahrhaft mystischer Ort, der sicherlich tiefe Spuren in Kindheitserinnerungen hinterlassen hat.

Aber die Realität ließ die Träume , Abenteuer und Wünsche schnell verblassen.

Der Probsthof: Eine Welt hinter Mauern

Das Kinderheim lag landschaftlich reizvoll zwischen den Weinbergen des Siebengebirges und in direkter Nähe des Rheins. Sogar Bundeskanzler Adenauer, wohnhaft im nur fünf Kilometer entfernten Rhöndorf, bescherte uns Kindern Weihnachten, begleitet von einem Medientross. Die Bilder zeigten eine schöne Welt – leider nicht unsere Welt.

Das Heim war von einer Mauer umgeben, die Eingänge wurden überwacht. Kontakt mit den Einwohnern des Ortes gab es nicht; er war unerwünscht und wurde unterbunden. Unser Essen war dürftig und widerlich. Disziplin wurde großgeschrieben und mit allem Nachdruck durchgesetzt. Wenn wir das Heim verließen, geschah dies immer als Gruppe, wir „marschierten“ in Zweierreihen, geführt von einer Diakonisse.

Misshandlung und Hilflosigkeit

Mein Bruder wurde eingeschult, ich war für ein Jahr in der Warteschleife. Schutzlos, alleingelassen, gedemütigt, in einer emotionalen Wüste. Wenn er in der Schule war, vermisste ich meinen großen Bruder sehr und war nicht empfänglich für Anweisungen der Diakonissen. Diese wollten ihren Schutzbefohlenen und damit auch uns ihre Vorstellungen mit Druck aufzwingen. Dies geschah mit Schlägen, Erbrochenes musste ich wieder essen, Prügel mit dem Rohrstock auf alle Körperteile, Einsperren im Kohlenkeller ohne Stuhl oder Pritsche, manchmal die halbe Nacht über.

Ich reagierte immer weniger auf diese Maßnahmen, wurde physisch immer labiler, machte ins Bett, trotzte und wurde immer verschlossener. Wir schliefen in einem großen Schlafsaal. Die Plumpsklos befanden sich im Außenbereich. Nach 18:00 Uhr war für uns Kleine Schlafenszeit, dann war ein Gang zur Toilette nicht mehr möglich. Wenn trotzdem jemand hinausging und erwischt wurde, stand man stundenlang in seinem Nachthemd auf der Veranda und fror fürchterlich.

Die Lage eskalierte derart, dass ich nur noch über meinen Bruder ansprechbar war. Auf Erwachsene hörte ich nicht mehr, reagierte nicht mehr auf ihre Strafen. Mein Bruder wurde natürlich auch als schuldig angesehen und jeweils mitbestraft. Für besonders schwere Bestrafungsfälle beauftragte die Heimleiterin katharina Schlierbach den Hausmeister/Heizer der Schule . Soweit sich mein Bruder erinnern kann, war es ein ehemaliger Polizist aus der NaziZeit Aber wir waren nicht die großen Jungs, die üblicherweise seinen Misshandlungen ausgesetzt waren, sondern kleine, schmächtige Jungs von sechs, sieben Jahren.

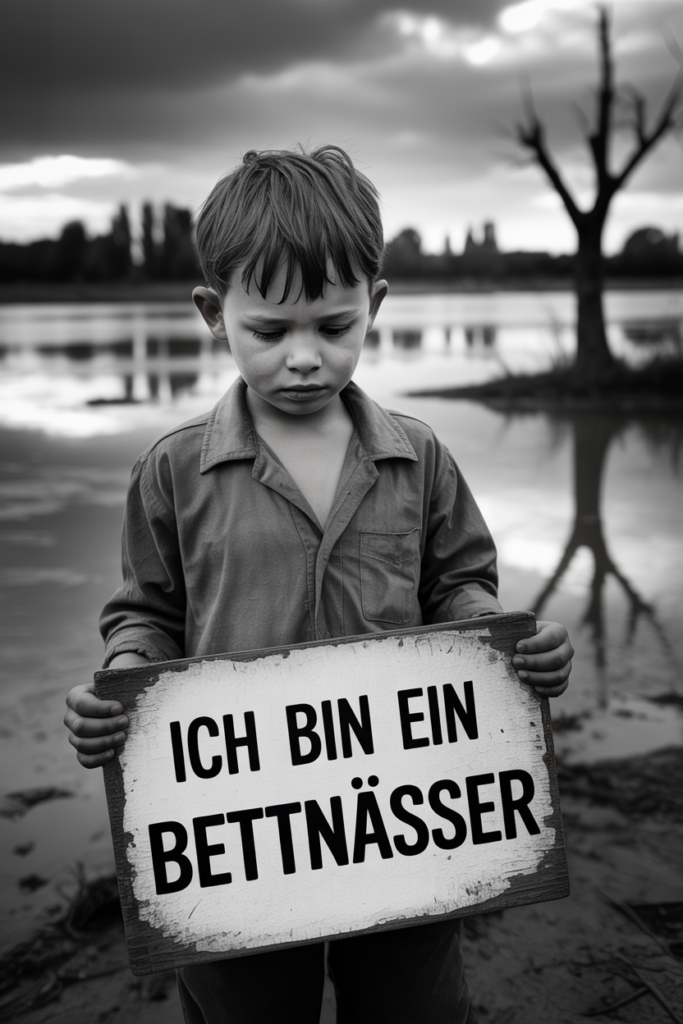

Als Folge wurden wir dann nachmittags bei unseren Gruppenausflügen an den Rhein gezwungen, ein Schild mit der Aufschrift „Ich bin ein Bettnässer“ zu tragen. Nach einer Strafpredigt nahm er seinen Gummiknüppel/Schlauch und schlug auf mich und meinen Bruder, bis unsere Rücken voller blauer Striemen und die Rippen wund waren. Grauenhaft, traumatisierend. Wir konnten uns vor Schmerzen kaum bewegen.

Ein glücklicher Zufall und eine neue Hoffnung

Unsere Mutter besuchte uns, wann immer es ihr möglich war. Dies war selten, da die Heimleitung Besuche nicht wünschte, um die „pädagogischen“ Abläufe nicht zu stören, und die Anfahrt zwischen dem Wohnort unserer Mutter und dem Heim damals sehr aufwendig war. Glücklicherweise besuchte uns unsere Mutter zeitnah nach einer dieser Misshandlungen. Nach einem Blick auf meinen Rücken nahm sie uns mit nach Hause.

Unsere Mutter musste arbeiten, wir in die Schule. Wir wurden in ein „besseres Heim“ nach Waldbröl gebracht. Ein Vormund sorgte dafür, dessen Name heute nicht mehr zu ermitteln ist. Zu Lebzeiten unserer Mutter war dies ein Thema, das nicht besprochen werden durfte.

Trennung und Wiedervereinigung in Waldbröl

Meine Situation war besonders schwierig, da ich nicht bereit war, auf Erwachsene zu hören. In der Schule wurde ich in die erste Klasse zurückversetzt. Ein Psychologe diagnostizierte, ich sei ein debiles Kind und müsse zwingend von meinem Bruder getrennt werden. Die Folge war, dass mein Bruder alleine im Kinderheim Waldbröl verblieb und ich zu einer Pflegefamilie nach Ewersbach geschickt wurde. Die Pflegefamilie bemühte sich sehr um mich, gab mich aber nach einem Jahr wieder ab, da die Fortschritte aus ihrer Sicht nicht so groß waren wie erhofft.

Endlich kam ich ins Heim nach Waldbröl, wieder mit meinem Bruder zusammen. Das Kreiskinderheim Waldbröl war insofern besser als der „Kinderknast“ in Niederdollendorf, da es stärker einer öffentlichen Kontrolle ausgesetzt war. Wir Kinder besuchten jetzt eine öffentliche Schule und konnten uns außerhalb des Kinderheims freier bewegen und mit anderen Kindern kommunizieren. Intern waren die pädagogischen Prinzipien jedoch weiterhin auf Zucht und Ordnung ausgelegt, und die Ziele der Heimleitung wurden mit Gewalt durchgesetzt.

Es gab eine Jungen- und Mädchenstation, die strikt getrennt waren. Ein Problem war, dass jüngere (Schulanfänger) und ältere (kurz vor der Schulentlassung) Kinder auf engem Raum zusammenlebten. Die älteren Kinder waren angehalten, die Jüngeren mitzuerziehen. Sie gingen dabei nach den gleichen „pädagogischen“ Prinzipien vor wie die Diakonissen. Das bedeutete für uns Jüngere Unterdrückung und Schläge – sowohl von den Diakonissen als auch von den älteren Heimkindern als selbsternannten Ersatzerziehern. Die Schläge waren zwar nicht so brutal wie im Probsthof, insofern eine Verbesserung, aber man musste permanent auf der Hut sein. Wir waren einem Terror ausgesetzt (im Sinne von Gewalt, häufig ohne Anlass, ohne Grund), dem wir uns schlecht entziehen konnten und in dem wir keinerlei Unterstützung durch Erwachsene fanden. Hier war es schon gut, einen Bruder zu haben.

Bericht eines weiteren Heimkinder aus der gleichen Zeit

Verdrängte Sexualität und fehlende Aufarbeitung

Sexualerziehung war für die Diakonissen entweder ein unbekanntes Terrain oder gar Teufelswerk. Daher blieben sexuelle Themen im Heim unerkannt und wurden von älteren Jungen wohl nur experimentell erkundet, während wir Jüngeren verständnislos und überfordert zurückblieben.

Alle Misshandlungen, die wir in den Heimen erfahren haben, detailliert aufzuzählen, ist nicht das Ziel dieser Zusammenfassung. Es gibt ausreichend Literatur und Berichte, in denen ich mich und meine Leidensgenossen in ihren Erfahrungen wiederfinde. Alles erneut aufzulisten, schmerzt zu sehr.

Das Ende des Martyriums und die bleibenden Narben

Im Jahr 1962, nach acht Jahren in der Obhut der Diakonie, fand das Martyrium endlich ein Ende. Eine Arbeitsstelle auf der Nordseeinsel Amrum ermöglichte unserer Mutter, uns aus dem Heim zu holen und eine kleine Wohnung anzumieten. Dort konnten wir als Kleinfamilie ohne die seelischen Belastungen des Heims leben.

Bei allem Elend, das wir erlebt haben, gab es auch einige wenige schöne Momente. Das Wichtigste war zweifellos die Liebe und Verlässlichkeit meines Bruders, auf die ich mich auch heute noch blind verlassen kann.

Obwohl wir der Obhut unserer Erzieher entronnen waren, wurden die Folgen der Heimerziehung erst nach und nach für uns erkennbar. Es bedurfte Jahre, bis sich mein Misstrauen, meine Furcht und meine Angstzustände zu lösen begannen – ein Prozess, der bis heute anhält.

Die Herausforderung der Wiedergutmachung

Heute existiert ein Fond „Heimerziehung West“, der von mir verlangt, die Folgeschäden meines achtjährigen Heimaufenthalts zu benennen, zuzuordnen und nachzuweisen, um eine Grundlage für die Rechtmäßigkeit einer Wiedergutmachung aufzuzeigen. Wie soll das möglich sein?

Hier sind einige der gravierendsten Folgen:

- Körperliche Gewalt: Die Misshandlungen sind im beigefügten Bericht teilweise dokumentiert. Die anhaltenden Auswirkungen sind Angstzustände, die Unfähigkeit, über Emotionen zu sprechen, und eine tiefe Verschlossenheit.

- Religiöser Zwang und Diskriminierung: Dies geschah täglich. Die religiöse, christliche Erziehung hatte leider keine Vorbildfunktion, sondern bestand aus Ritualen wie Gebet, Gesang und Schlägen. Die Folge ist eine allergieähnliche Abwehrreaktion gegen jede Art von organisierter Religion.

- Mangelnde Gesundheitsfürsorge: Auf Zahnhygiene wurde weder in der Erziehung noch in der täglichen Umsetzung Wert gelegt. In Verbindung mit einer unzureichenden Ernährung (siehe hier die Beschreibung von Schwester Katherina Schlierbach) führte dies schon früh zu massiven Zahnproblemen. Die zahnärztliche Behandlung war mehr provisorisch als nachhaltig. Die Konsequenz sind Zahnverlust und ständige Probleme mit den Zähnen.

- Arbeit im Heim: Während es in Familien üblich ist, dass Kinder im Haushalt oder Garten helfen, war die Arbeit im Heim exzessiv. Das Putzen des Heims, die Hilfe in der Küche und das Fegen der Heimumgebung gehörten ebenso dazu wie die Gartenarbeit in der unmittelbaren Umgebung. In Waldbröl waren Heim und Krankenhaus einem Gutshof angegliedert, auf dem wir Kinder stets helfen mussten. Zur Erntezeit gingen wir wochenlang täglich geschlossen aufs Feld.

- Vorenthalten der Begabungsentwicklung: Hier wurde nur eine Begabung gefördert: das Auswendiglernen von kirchlichen Liedern und Texten. Alle anderen Talente wurden weder gesehen noch erkannt oder gar gefördert. Schwächen, wie zum Beispiel Legasthenie, wurden nicht erkannt noch entgegengewirkt. Hier wurde höchstens mit dem Rohrstock „Anregung“ gegeben. Die Folgen waren, dass Jahrzehnte an Nacharbeit notwendig waren, um diese Defizite zu bekämpfen.

Anhang:

- Zustand Kinderheim Probsthof

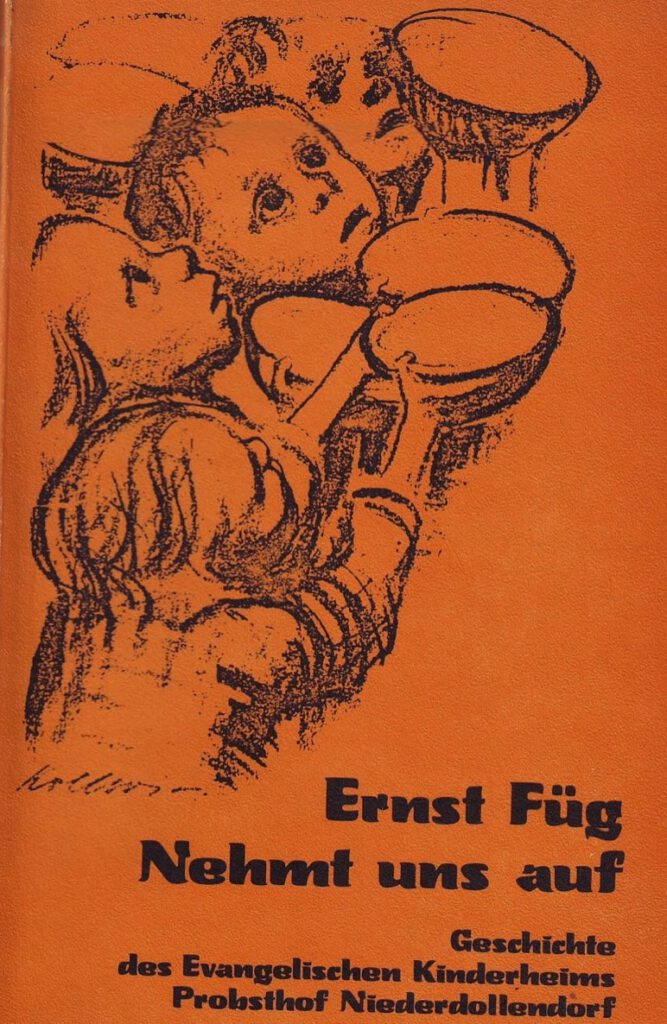

- Anmerkungen aus der Broschüre von Ernst Füg 1974, „Nehmt uns auf“

Geschichte des evangelischen Kinderheim Probsthof Königswinter-Niederdollendorf 1974 zum Zustand des Heimes 1954, Seite 70/71 Schwester Katherina Schlierbach schilderte den Zustand wie folgt:

„ Das Haus ist immer gut belegt, so dass wir auch wirtschaftlich keine Schwierigkeiten haben“ schrieb sie 1954. Dennoch künden sich Zeiten eines Überganges an und mit ihnen die Probleme, die jeder Wechsel einer Epoche mit sich bringt. Die Häuser (Probsthof) leiden unter Überalterung. Die Mängel sind immer fühlbarer. Wasserversorgung und Heizung reichen nicht aus, das warme Wasser fehlt ganz. Die Toiletten sind unzureichend. Die Küche muss modernisiert werden. Neue Geräte sind zu beschaffen

Das Haus ist einfach eingerichtet mit seinen getünchten Wänden und ihren „billigen Borten“. Die Hygiene ist sehr primitiv, und es würde uns heute vorkommen, wie aus einer unterentwickelten Welt. Es gibt für 30 Kinder nur ein Klosett ohne Wasserspülung. Beim An- und Ausziehen mussten die größeren Kinder den kleineren helfen. Die Badestube, im Keller dienten allen Insassen. (Baden einmal die Woche) Man trug die Kleinen „huckepack“ vier Treppen. In den Waschräumen standen die Waschschüsseln auf Holzbanken, es gab nur ein Wasserhahn. Die Einrichtung der Wohnräume bestand aus Tischen und Banken, die oft recht alterschwach waren. Es gab nur wenige Schränke. Für die Kleider der Kinder waren zwei Verschläge vorhanden. Für die Mädchen unter der Speichertreppe, für die Knaben im Wohnzimmer. Und weiter schrieb Schwester Schlierbach: „Morgens gab es eine dicke Suppe Haferflocken, dazu ein Stück trockenes Brot. Das Frühstückbrot war bestrichen. Mittags wechselte der Eintopf mit einer Hülsen- oder Gemüsesuppe und an die Abendmahlzeiten wurde keine grösseren Ansprüche gestellt“.

Das Kreiskinderheim Waldbröl: Eine unvollständige Geschichte

Das Kreiskinderheim Waldbröl befand sich in einem Komplex, der ursprünglich ein ehemaliges KdF-Hotel der Nationalsozialisten war, umgebaut im Jahr 1939. Später diente es auch als Heil- und Pflegeanstalt der Diakonie. Der Gesamtkomplex umfasste ein Krankenhaus, das Kinderheim, ein Altenheim und einen angeschlossenen Bauernhof. Kinder- und Altenheim sind heute abgerissen. Laut Auskunft der Träger bzw. ihrer Nachfolger existieren keine Akten mehr.

Die offizielle Bezeichnung lautete „Kreiskinderheim Waldbröl“, gelegen an der Kaiserstraße bzw. auf dem Klinikgelände des Oberbergischen Kreises. Es wurde von der Kreiskrankenhaus GmbH von 1951 bis 1974 betrieben.

Anfangs waren dort Schwestern des Diakonissen-Mutterhauses Stettin-Finkenwalde tätig. Dieses 1852 gegründete Mutterhaus „Kinderheil“ siedelte nach Flucht und Vertreibung in Bad Harzburg an. Durch die Vermittlung des Kaiserswerther Vorstehers Siegfried Graf von Lüttichau kamen einige Schwestern auch nach Nordrhein-Westfalen, insbesondere in den Oberbergischen Kreis. Die Kinder im Kinderheim waren hauptsächlich Kriegswaisen, die mit den Diakonissen aus den Ostgebieten kamen und in Waldbröl betreut wurden.

Der Aufarbeitungsversuch der Kaiserswerther Diakonie: Eine kritische Betrachtung

Die Kaiserswerther Diakonie hat in den letzten Jahren versucht, ihre Rolle in der Heimerziehung aufzuarbeiten. Alle relevanten Informationen und Stellungnahmen, die zuvor online verfügbar waren, sind mittlerweile aus dem Internet gelöscht worden.

Zuvor hatte die Diakonie Informationen für ehemalige Heimkinder bereitgestellt und eine Anlaufstelle eingerichtet, um Betroffenen die Aufarbeitung ihrer Erlebnisse zu ermöglichen. Wolfgang Morgenstern und Simone Schulte-Zier waren als Ansprechpartner benannt. Die Kaiserswerther Diakonie betonte, bereits 2006 mit der Aufarbeitung der Thematik begonnen zu haben, da vereinzelt Anfragen eingegangen waren.

Auch die historische Aufarbeitung wurde durch die Fliedner-Kulturstiftung mit Dr. Norbert Friedrich und seinem Team aktiv unterstützt, indem Unterlagen aus dem Archiv zur Verfügung gestellt wurden.

Obwohl die Kaiserswerther Diakonie im Vergleich zu anderen Trägern nur wenige Anfragen ehemaliger Heimkinder erhalten hatte und ein vergleichsweise kleiner Träger der Erziehungshilfe war, veranstaltete der Vorstand am 17. Februar 2012 einen Studientag zum Thema „Ehemalige Heimkinder“. Dazu wurden ehemalige Heimkinder eingeladen.

Der Fonds „Heimerziehung West“ und die Suche nach Gerechtigkeit

Der Fonds „Heimerziehung in der BRD in den Jahren 1949 bis 1975“ ermöglichte es Betroffenen bis zum 31. Dezember 2014, Ansprüche bei der zuständigen Anlauf- und Beratungsstelle anzumelden. Weitere Informationen waren unter http://www.fonds-heimerziehung.de/ zu finden.

Leidvolle Begegnungen in der Kaiserswerther Diakonissenanstalt

In der Heim- und Fürsorgeerziehung der Kriegs- und Nachkriegszeit kam es zu leidvollen Begegnungen zwischen jungen Menschen und Mitarbeitenden der Kaiserswerther Diakonie. Mitarbeitende der damaligen Kaiserswerther Diakonissenanstalt haben bei Kindern und Jugendlichen nicht nur positive Spuren, sondern auch tiefe seelische Verletzungen hinterlassen. Erst seitdem Betroffene den Mut haben, über ihre Erlebnisse zu sprechen, wird das Ausmaß der Traumata bekannt, die bei vielen bis heute nachwirken.

Der Studientag 2012: Austausch und Erkenntnisse

Trotz der geringen Anzahl von Anfragen ehemaliger Heimkinder hatte sich der Vorstand der Kaiserswerther Diakonie dazu entschlossen, den Studientag am 17. Februar 2012 durchzuführen. Siebzehn Personen, darunter auch Angehörige, nahmen an der ganztägigen Veranstaltung teil. Das Programm umfasste eine Vorstellungsrunde, ein Tischgespräch mit ehemaligen Heimkindern, Fachvorträge sowie Diskussion und Aussprache.

Die Fachvorträge des Studientages waren:

- „Stand der Forschung der konfessionellen Heimerziehung in der frühen Bundesrepublik Deutschland“ von Dr. Uwe Kaminski, Ruhr-Universität-Bochum (Mitautor der bundesweiten Studie zur konfessionellen Heimerziehung).

- „Rückblick auf den ‚Runden Tisch Heimerziehung‘ sowie Ausblick auf den Fonds Heimerziehung“ von Prof. Dr. Peter Schruth, Hochschule Magdeburg-Stendal (Vertreter der ehemaligen Heimkinder beim „Runden Tisch Heimerziehung“ sowie im Lenkungsausschuss des „Fonds Heimerziehung“).

- „Aktuelle Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen der Jugendhilfe“ von Barbara Theiler, ehemalige Mitarbeitende der Jugendhilfe der Kaiserswerther Diakonie.

Zusätzlich stand ein historischer Rundgang über das Gelände der Kaiserswerther Diakonie mit einem Besuch einer heutigen Wohngruppe der Jugendhilfe auf dem Tagesplan.

Zum Abschluss des Studientages gab der damalige Vorstand, Matthias Dargel, eine Stellungnahme ab, in der er betonte, dass die Kaiserswerther Diakonie ihren Beitrag zur Übernahme der Verantwortung für die Vergangenheit leisten wolle. Diese Stellungnahme ist leider endgültig gelöscht worden; hierzu ist lediglich die Stellungnahme der EKD verfügbar.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Wunsch formuliert, Informationen über die Kaiserswerther Heimkinder auf der Internetseite der Kaiserswerther Diakonie zu dokumentieren. Diesem Wunsch ist die Kaiserswerther Diakonie nachgekommen und wieder kurzfristig gelöscht. So geht man mit der Vergangenheit um. Vergessen !!!

Die Entwicklung der Erziehungsarbeit der Kaiserswerther Diakonie

Die Fürsorge- und Erziehungsarbeit der Kaiserswerther Diakonie, früher „Kaiserswerther Diakonissenanstalt“, begann im September 1833 mit der Aufnahme der jugendlichen Mina Enders im Gartenhaus des Pfarrhauses von Theodor und Friederike Fliedner. Die Arbeit mit sogenannten „erziehungsschwierigen“ Kindern und Jugendlichen sowie die Betreuung von Waisenkindern in Heimen gehörten von Anfang an dazu. Daraus entwickelte sich in den nächsten Jahrzehnten eine umfangreiche erzieherische Arbeit, die Kindergärten und Schulen, Waisenhäuser und Kinderheime sowie Häuser der Fürsorgeerziehung umfasste.

Heute hat sich das Arbeitsfeld stark verändert. Die alten Heime und Erziehungskonzepte existieren nicht mehr. Die Kaiserswerther Diakonie möchte heute über die Erziehungsarbeit in ihren Einrichtungen in den 1950er Jahren informieren und die Möglichkeit zum Gespräch anbieten.

Hier finden Sie einen Überblick, welche Erziehungseinrichtungen die frühere Kaiserswerther Diakonissenanstalt betrieben hat: